El término “camaleón” se refiere a una persona que tiene la capacidad de cambiar de actitud y comportamiento, adoptando siempre el que más le conviene. Pocos adjetivos casan mejor con la personalidad de Donald Trump y ningún libro ha indagado tan a fondo en su personalidad y su carácter. Maggie Heberman inicia su trabajo, que ya se ha convertido en la biografía definitiva de la figura más polarizadora de nuestra era, así:

—¿Qué quieres qué diga?

Era era el 5 de mayo de 2016, dos días después de las primarias republicanas de indiana. Yo estaba en el asiento trasero de un taxi amarillo que circulaba por la Quinta Avenida, con el portátil en el rezago y un teléfono al oído.

Al otro extremo de la línea se hallaba el probable candidato republicano a la presidencia. Yo había contactado con su equipo por si tenían algo que comentar sobre las palabras de apoyo que le había mandado David Duke, ex líder del Ku klux klan, y antiguo político de Luisiana. En concreto, Duque acababa de esgrimir que la oposición a la campaña de Trump era obra de “extremistas judíos” y “supremacistas judíos”. Tal como hizo en otros momentos de la campaña, la liga antidifamación (ADL por sus siglas en inglés) urgió al candidato “rechaza rotundamente” las declaraciones.

Donald Trump me saludó y fue directo al grano.

—Justo me pillas con mis dos abogados judíos —dijo. Supuse que se refería a David Friedman y Jason Greerblatt, ambos representantes de su empresa, la Trump Organization—. Quiero hacer una declaración. ¿Lista? —me preguntó. Yo acerqué las manos al teclado—. El antisemitismo no tiene cabida en nuestra sociedad, que debería estar unida, no dividida.

Tecleé sus palabras, pero entonces hizo una pausa. Una pausa un pelín demasiado larga.

—¿ya está? —Pregunté.

Otra pausa.

Al final Trump dijo:

—¿Qué quieres que diga?

Trump era conocido por buscar mensajes que le ayudaran a satisfacer a su público, pero en ese contexto, su incertidumbre me desconcertó. No debería ser tan difícil saber qué decir para demostrar que quieres alejarte del supremacista blanco por antonomasia del país. Yo repetí lo que ya les había dicho a sus asesores de campaña: quería saber si iban a contestar o reaccionar a los comentarios antisemitas de Duque sobre los extremistas judíos. Trump debió percatarse de que su primera declaración había sido insuficiente y añadió que rechazaba “de medio a medio” las palabras de Duque. Colgamos pocos segundos después.

¿Qué quieres que diga? En ciertos aspectos era la pregunta que vertebraba la trayectoria de Trump como empresario; su éxito lo había convertido en una habitual de los tabloides de Nueva York. Donald Trump había sido un adolescente deportista y, luego, había soñado con hacer carrera en Hollywood, pero había terminado cumpliendo el deseo de su padre: que lo sucediera al frente del negocio inmobiliario de la familia. Sin embargo, lo que siempre quiso el hijo fue ser una estrella.

Esa pregunta guió a Trump y lo animó a proyectar la imagen que deseaba que la gente tuviera de él: la de un tiránico multimillonario arrellanado en una silla de cuero en el programa de telerrealidad The Apprentice. Él era un vendedor dispuesto a decir lo que fuera para sobrevivir 10 minutos más.

También lo movía a su fe en la repetición.

Erre que erre, transmitía a sus empleados y amigos una versión de la misma idea: si repites lo suficiente algo, esto se vuelve realidad. Juntos, esos instintos lo ayudaron a evitar los peligros públicos y privados durante casi medio siglo y se convirtió en la base de su filosofía política, primero como candidato y luego como presidente y ex presidente.

Aunque algunos de sus confidentes esperaban que Trump cambiará con el peso de la presidencia, eso nunca fue plausible. Con los años quienes se acercaban a él y decidían no alejarse solían deducir que se habían visto absorbidos por una especie de trump “bueno”.

El Trump bueno era capaz de mostrar generosidad y bondad, organizaba fiestas de cumpleaños a sus amigos y les preguntaba continuamente cómo andaban cuando caían enfermos. Cuando vivía en la Casa Blanca, hasta llamó por sorpresa la hija de un aliado político suyo que padecía cáncer de mama.

El Trump bueno podía ser gracioso divertido, amable y atento, y por lo menos tenía la habilidad de fingir interés por la gente de su alrededor. Escuchaba los consejos de sus asesores cuando éstos querían frenar sus impulsos autodestructivos y sabía mostrarse vulnerable. Esa versión se granjeó la lealtad de mucha gente a lo largo de las décadas. Codearte con Trump era como “ser amigo de un huracán —me dijo un amigo suyo de toda la vida—. Era muy emocionante, pero no acabas de saber de dónde soplaba el viento”.

En la Casa Blanca, la gente que conocía a Trump por primera vez solía quedar plasmada; esa persona no se parecía en nada al cascarrabias de Twitter ni al jefe furibundo de un sinfín de reportajes. En ciertos aspectos él se beneficiaba de la atención mediática y de su perfil en las redes sociales. En general las primeras veces que hablaba contigo en persona era comedido y te llevaba a cuestionarte la veracidad de lo que habías leído (…) en esos primeros lances preguntaba cosas personales, te prestaba toda su atención y te hacía creer que eras la única persona en la sala.

Pero incluso los que justificaban su apego reconocían que siempre acababa apareciendo un “Tump malo”. Ese era el hombre que hacía comentarios racistas y luego subrayaba que la gente lo había malinterpretado, con lo que daba munición a sus aliados para defenderlo. Sus principales intereses eran el dinero, el dominio, el poder, el acoso y el mismo. Para él las reglas y leyes constituían trabas innecesarias más que frenos a su conducta.

De repente perdía los estribos y, un hecho basilisco, dirigía toda su rabia contra un asesor cuando la sala estaba repleta de gente. Sus arrebatos infundían miedo en los demás que no sabían si iban a ser su próximo objetivo.

De vez en cuando él admitía que se había excedido, pero en lugar de pedir perdón, la siguiente vez que veía a su víctima se mostraba efusivo con ella (…) creó un ecosistema basado en las rivalidades constantes en el que los miembros de su círculo trataban de defender por todos los medios a quien hubiese empezado a ganarse su confianza.

Trump desoye los consejos de funcionarios de toda la vida, de empresarios y de sus propios abogados. Animaba a la gente a cometerlos a díaz en su nombre y exigía pruebas de fidelidad si es necesario; muchos se desvivían tanto por su aprobación que daban su brazo a torcer. Al parecer, su sed de fama aumentaba con cada pequeño sorbo de popularidad…

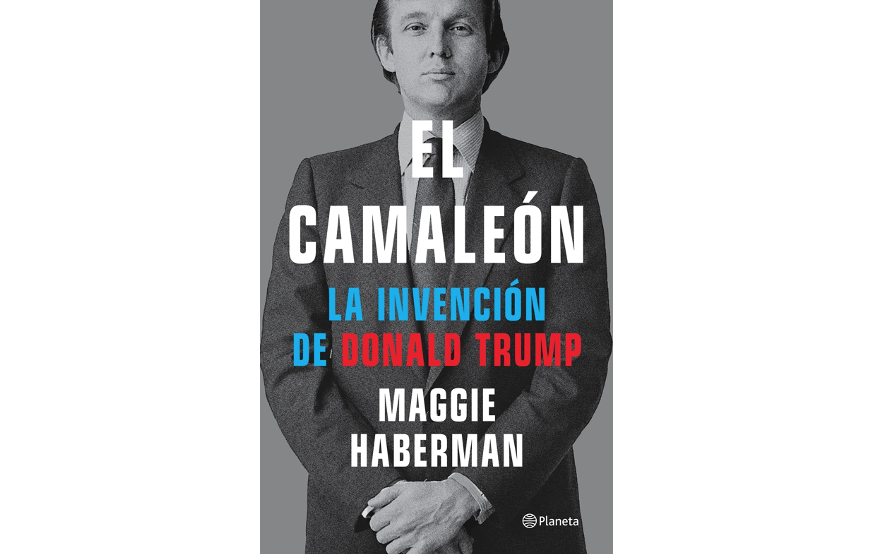

En el transcurso de 864 páginas lo que logra la periodista Maggie Haberman es adentrarse en la mente de Donald Trump, desprenderse del ruido de su etapa política y viajar hasta sus orígenes en Queens, probablemente el momento fundacional que moldeó su psicología, señala la autora. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Quiénes son las figuras clave que le permitieron llegar a la cima? ¿Cuál es la realidad sobre ese falso mito de genio de los negocios que ha construido de sí mismo? Haberman responde esas preguntas.