La pobreza laboral es un indicador de capital importancia monitoreado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), reporteado por analistas y reportado por centros de investigación como México cómo vamos e institutos como el IMEF y el IMCO, entre otros organismos interesados en analizarla para reducirla de forma sostenible.

LOS NÚMEROS

El Coneval reporta que de 2018 a 2022 el coeficiente Gini de distribución del ingreso ha mejorado: antes de programas sociales pasó de 0.474 a 0.449 y con programas sociales cambió de 0.457 a 0.431; el impacto logrado por ingresos en el empleo fue de 0.026, mientras que por los programas era de 0.017 y pasó a 0.018.

Con estos datos se puede ver que hay un cambio en eficacia casi imperceptible por el cambio de programas sociales en los últimos cinco años. No cambió el impacto en la distribución del ingreso, posiblemente se debe a que las pensiones de adultos mayores se reciben también en los deciles de ingreso alto y en el grupo de personas que gana menos de lo suficiente para adquirir la canasta alimentaria para sus hogares, integrados ahora por 3.43 personas.

Si vemos el tema de la geografía, en pesos de 2022, el nivel de salario de pobreza extrema en el ámbito rural por persona era de $1,600 y de $2,086 en el urbano. Respecto a la cantidad de personas que ganan ese salario tenemos que son 20.4 millones de personas; es decir, 15.8% de la población gana por debajo de la línea de pobreza extrema de ingresos (LPEI).

Pero si incluimos además de la canasta alimentaria y la canasta básica no alimentaria, el nivel de la línea de pobreza por ingresos (LPI) y ya no la línea de pobreza extrema, entonces el salario es de $2,970 y de $4,158 mensuales por persona en las zonas rural y urbana, respectivamente. En ese nivel se encuentra 43.5% de los mexicanos, es decir 56.1 millones de personas.

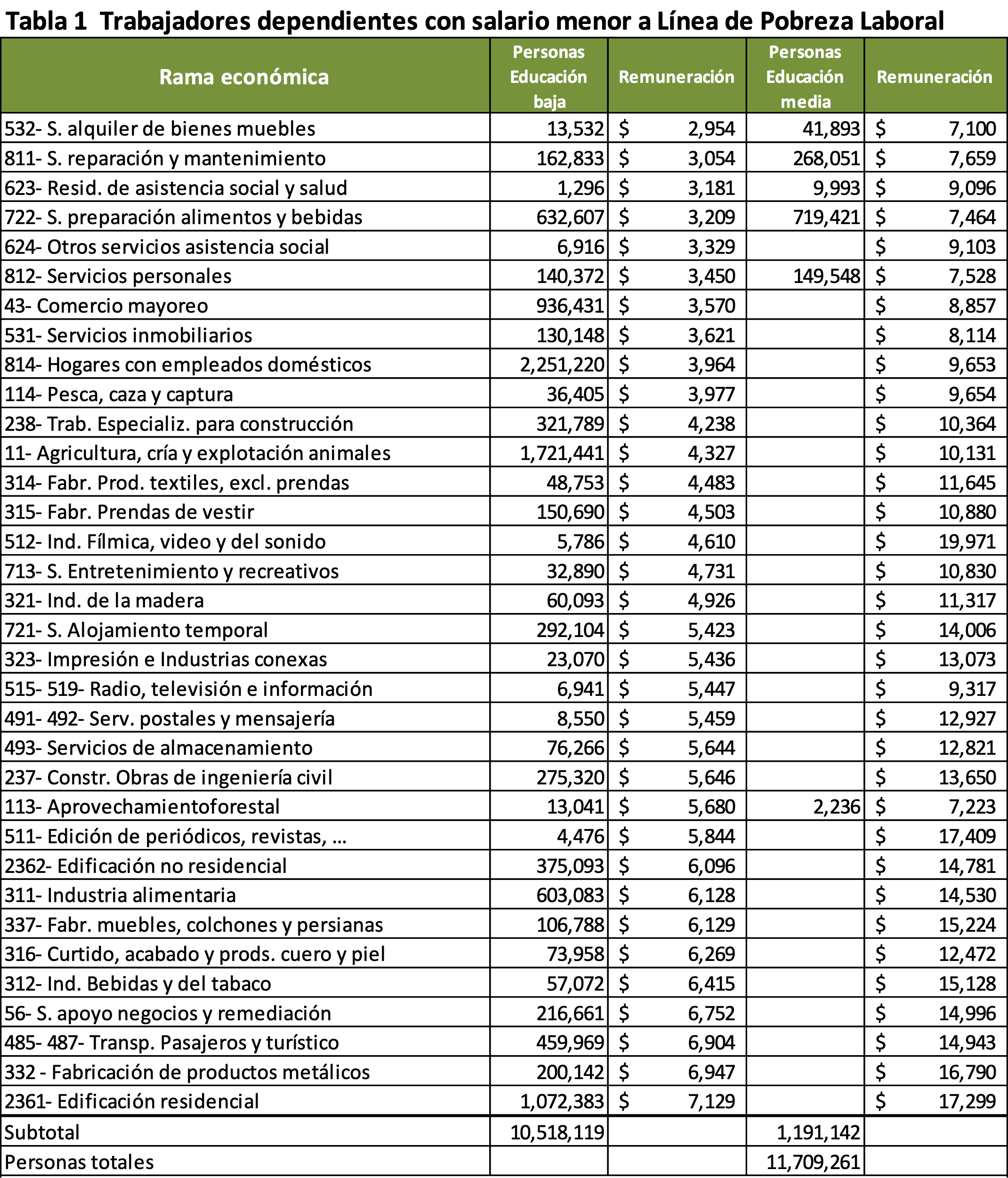

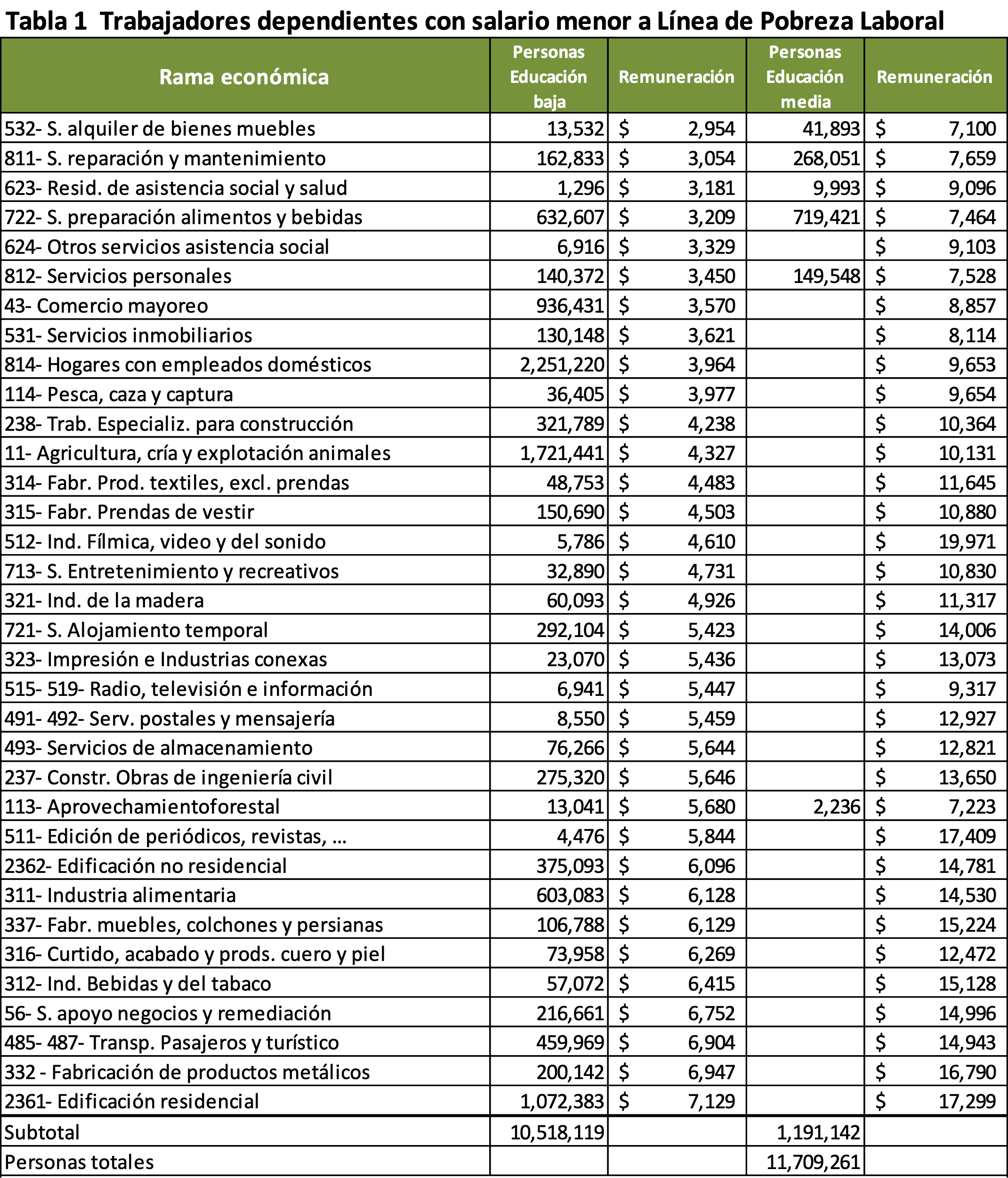

Conociendo este dato y que los hogares están formados por 3.43 personas, el número de mamás y papás si todos trabajasen sería de 32.7 millones, de los cuales 11.7 millones laboran como trabajadores subordinados en las ramas que muestra la tabla 1.

Si queremos indagar dónde trabajan para llevar tan bajos recursos a su hogar, seguramente encontraremos ramas económicas de poco valor agregado, que no necesitan de un nivel educativo alto por lo que dan poca movilidad; además, posiblemente sea un trabajo dependiente.

Asumiendo que madre y padre trabajan, para repartir su ingreso del nivel de LPI entre las 3.43 personas que conforman en promedio un hogar, las cifras serían de $10,187 (3.43 x 2,970) en lo rural y $14,261 en lo urbano (3.43 x 4,158), por lo que podemos estimar que el promedio de cada persona del matrimonio sería de la mitad, es decir de $5,093 y $7,130. Para saber dónde trabajan esas personas observe la tabla 1.

El salario no es el único reto que enfrentan las personas para lograr la felicidad que todos anhelamos, pero para quienes están a nivel de subsistencia, sí.

ADEMÁS DE LA CANASTA ALIMENTARIA

El salario no es el único reto que enfrentan las personas para lograr la felicidad que todos anhelamos, pero para quienes están a nivel de subsistencia, sí. Otros factores que inciden en la felicidad de las personas, además de la riqueza, son las relaciones humanas, los niveles de confianza mutua, el contacto con la naturaleza, la vida social, las actividades comunitarias y el sentido del propósito de vida. Pero, ¿cómo tener esos factores si el resto de las condiciones de pobreza también se les presentan?

El rezago educativo es del orden de 19% (24.4 millones de personas); la carencia de acceso a servicios de salud de 35.7% (28.2); la falta de acceso a la seguridad social de 52.0% (66.0) —este es un tema esencial para contar con fondos de INFONAVIT y RETIRO, además de atención médica de calidad—; la no disponibilidad de espacio y calidad de vivienda de 9.3% (11.8); la carencia de servicios básicos de vivienda de 17.9% (22.7); y el acceso a la alimentación nutritiva de 22.5% (28.6), este aspecto es de capital importancia.

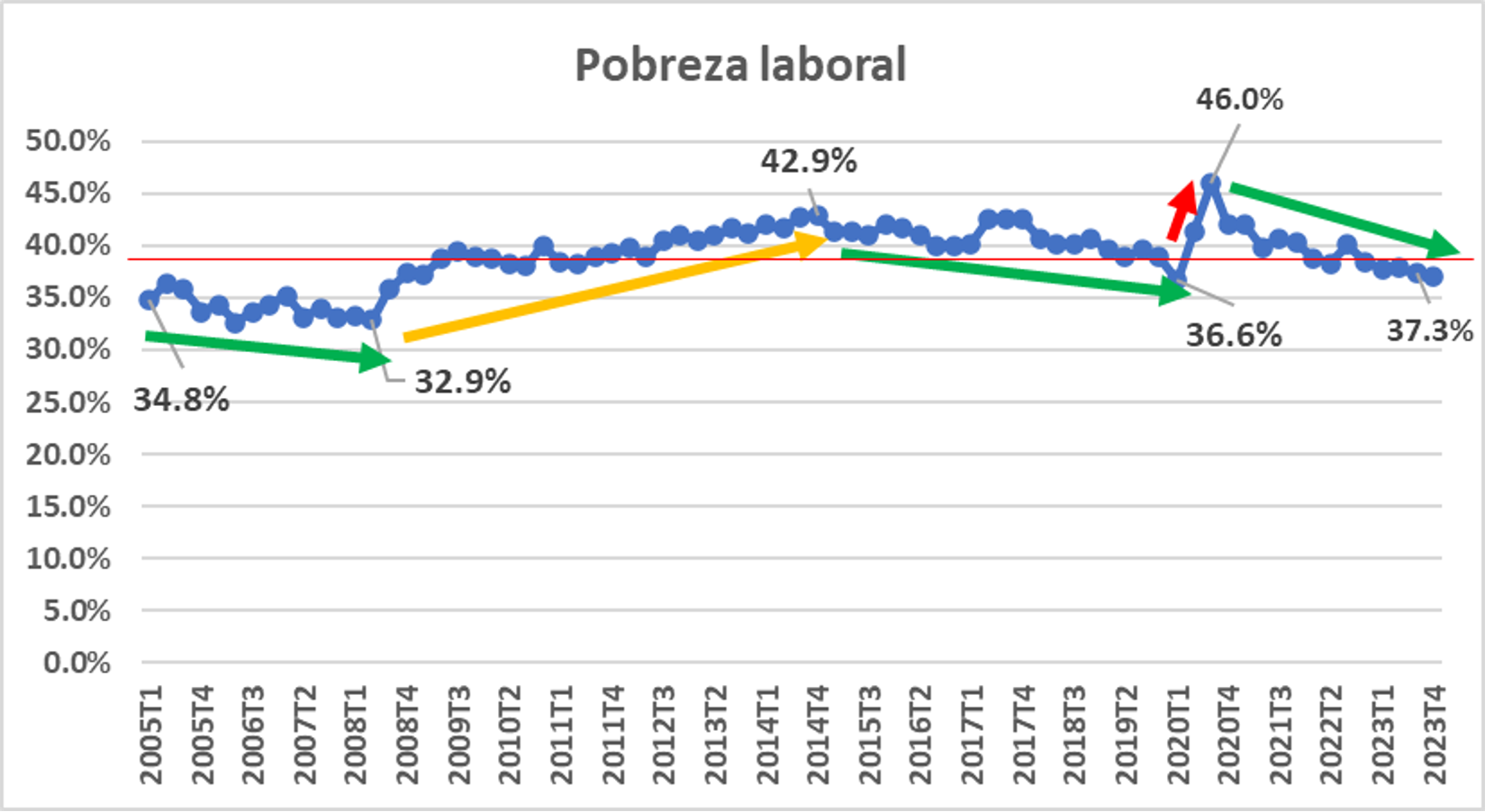

Ahora bien, los cambios en pobreza laboral suben y bajan. En la gráfica 1 podemos ver que el promedio es de 38.9% (línea roja) y que hay unos puntos de inflexión: en 2005 en el gobierno de Vicente Fox cuando inicia la medición; en 2008 con la crisis de la deuda en Estados Unidos; en 2014 con la reforma eléctrica; en 2020 con la pandemia y sin apoyos al salario. Con el aumento al salario mínimo en las empresas y gobierno se ve una mejoría, indica que en el empleo está la clave. Tomando en cuenta estos puntos podríamos preguntarnos ¿cuál es el medio para impulsar la reducción de la pobreza?

Para conocer la respuesta, por favor tome en cuenta la metodología expuesta sobre

Evaluación del Desempeño de los Programas Públicos descrita en el libro sobre

Productividad para la Competitividad publicado por el IMEF, la cual mide no sólo el gasto incurrido, sino el efecto financiero del impacto causado por los programas, incluido el valor en pesos virtuales, del beneficio recibido.

Gráfica 1

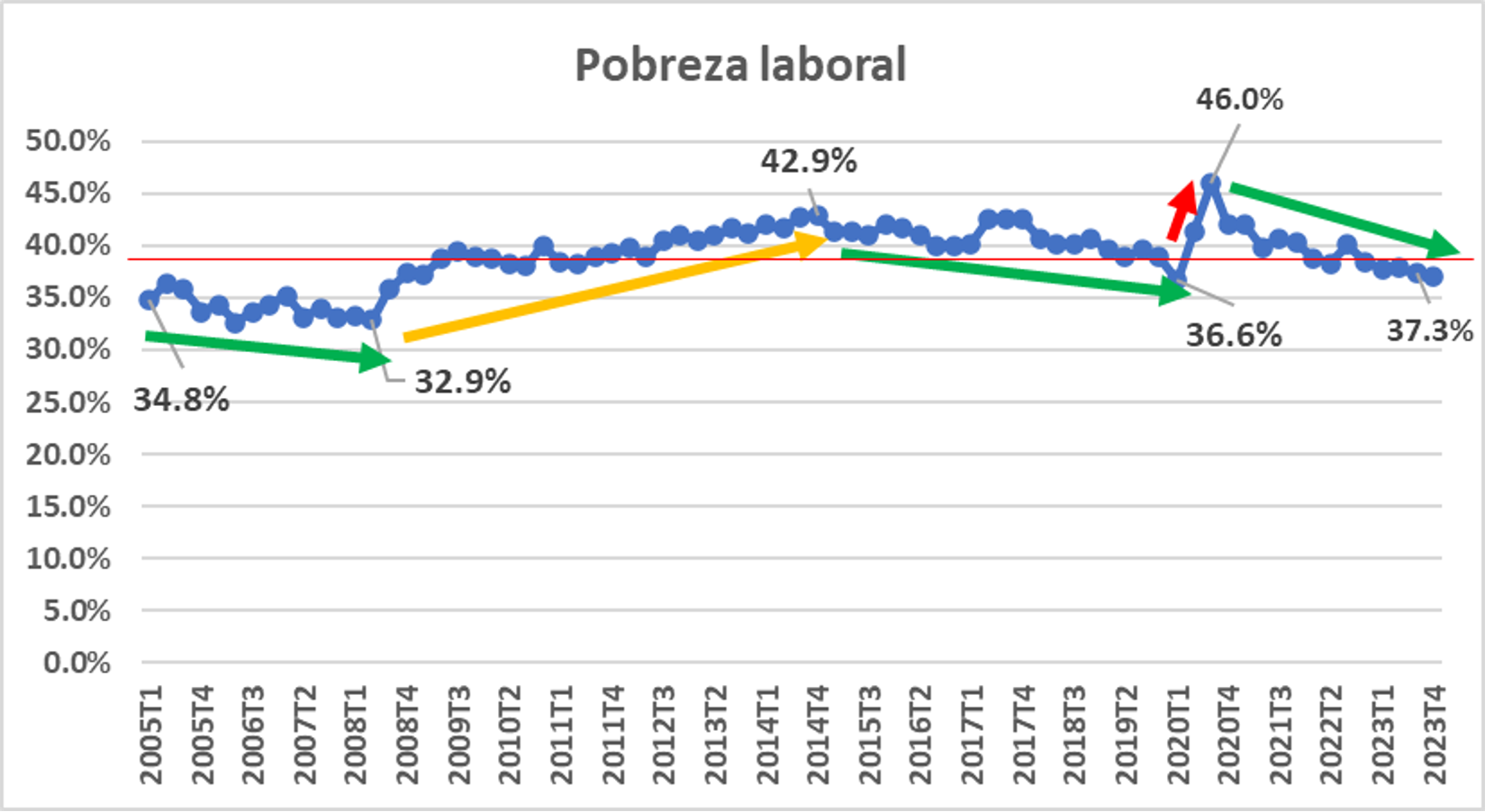

Una información adicional para formarnos el juicio de la importancia del crecimiento económico, de relevancia intrínseca, es la correlación inversa de -23.1% entre crecimiento del PIB y disminución de la línea de pobreza salarial, tal como se refleja en la gráfica 2.

Gráfica 2

Al ver que la mejoría de la distribución del ingreso 0.026, es decir 2.6 puntos porcentuales por los salarios y, que el crecimiento del PIB tiene correlación con la diminución de la pobreza de ingresos, es de considerarse aceptar que, los programas de gobierno que fomenten la inversión y ocasionen creación generalizada de empleo, son programas sociales.

La metodología de la Evaluación del Desempeño de los Programas Públicos que hace la Auditoría Superior de la Federación para reportar al Congreso y a la SHCP cuáles programas públicos tienen un mayor efecto multiplicador de la inversión y del gasto en beneficio de la población, se hace para asignarles mayor presupuesto, por el éxito obtenido. Ahora miden los programas de educación, salud, alimentación y vivienda, pero con la evidencia del impacto en el empleo por el crecimiento económico, deberían incluir en su evaluación a los programas de fomento a la inversión, energía e infraestructura y otros pilares que han sido descritos en la

Visión IMEF 2024-2030, para potenciar los programas presupuestales de los gobiernos que entienden el servicio a la comunidad al cual están obligados.

*Presidente de Relaciones Institucionales IMEF

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión del IMEF.

Suscríbete a IMEF News

Análisis y opinión de expertos en economía, finanzas y negocios para los tomadores de decisiones.